目次

ニュースでよく耳にする「インフレ」「デフレ」という言葉。なんとなく物価が上がる・下がるというイメージはあっても、詳しくは分からないという方も多いのではないでしょうか。実はこれらは、私たちの生活に直結する、とても身近な経済現象です。

この記事では、初心者でもわかりやすいように、「インフレ」「デフレ」そしてさらに関連する「ハイパーインフレ」や「スタグフレーション」までを一緒に学んでいきましょう。

インフレ

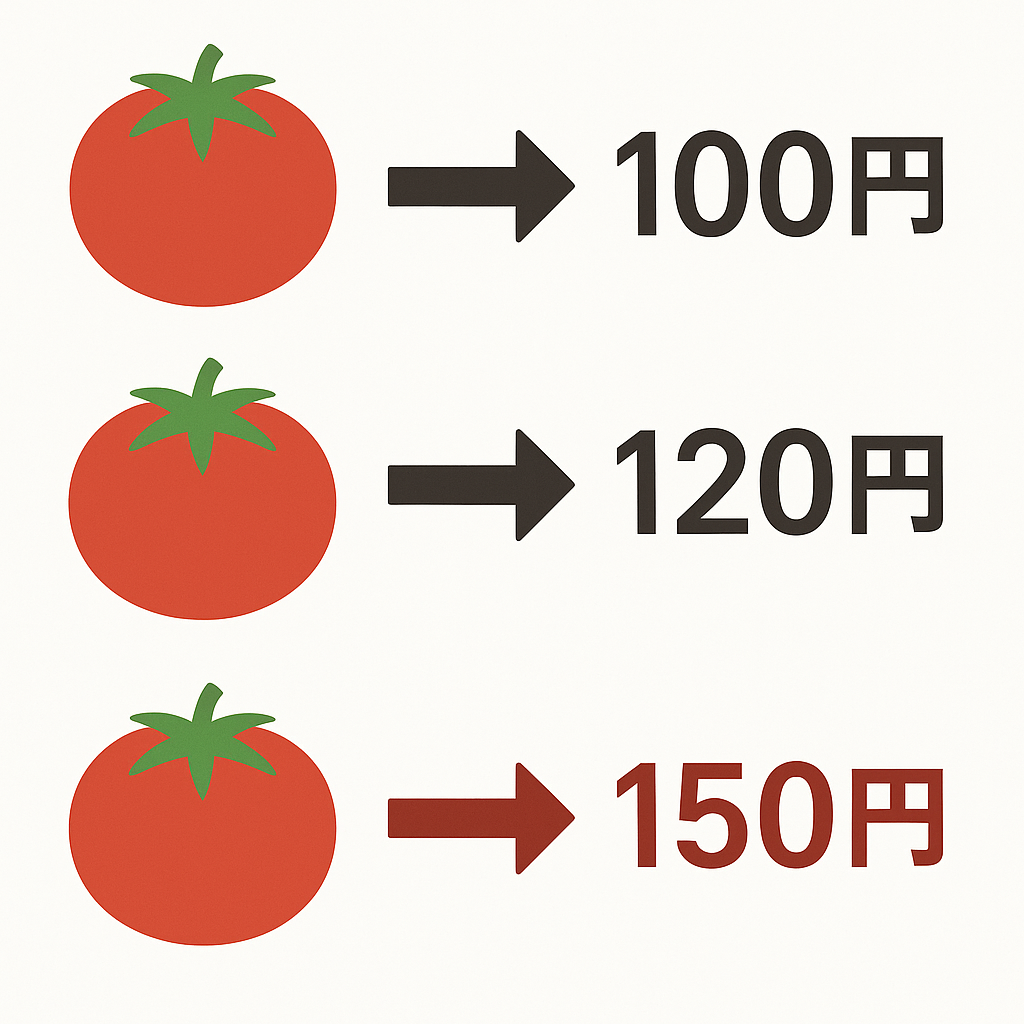

インフレーション(Inflation)とは、物価が全体的に上がる現象のことを指します。

例えば、スーパーで買っているトマトが、今年は100円だったのに来年は120円になっていた。

このようにモノやサービスの値段が上がる状態が「インフレ」です。

一般的に、適度なインフレ(年2%程度の上昇)は経済成長の証ともされますが、

急激なインフレになると、生活費が増え家計に負担がかかります。

デフレ

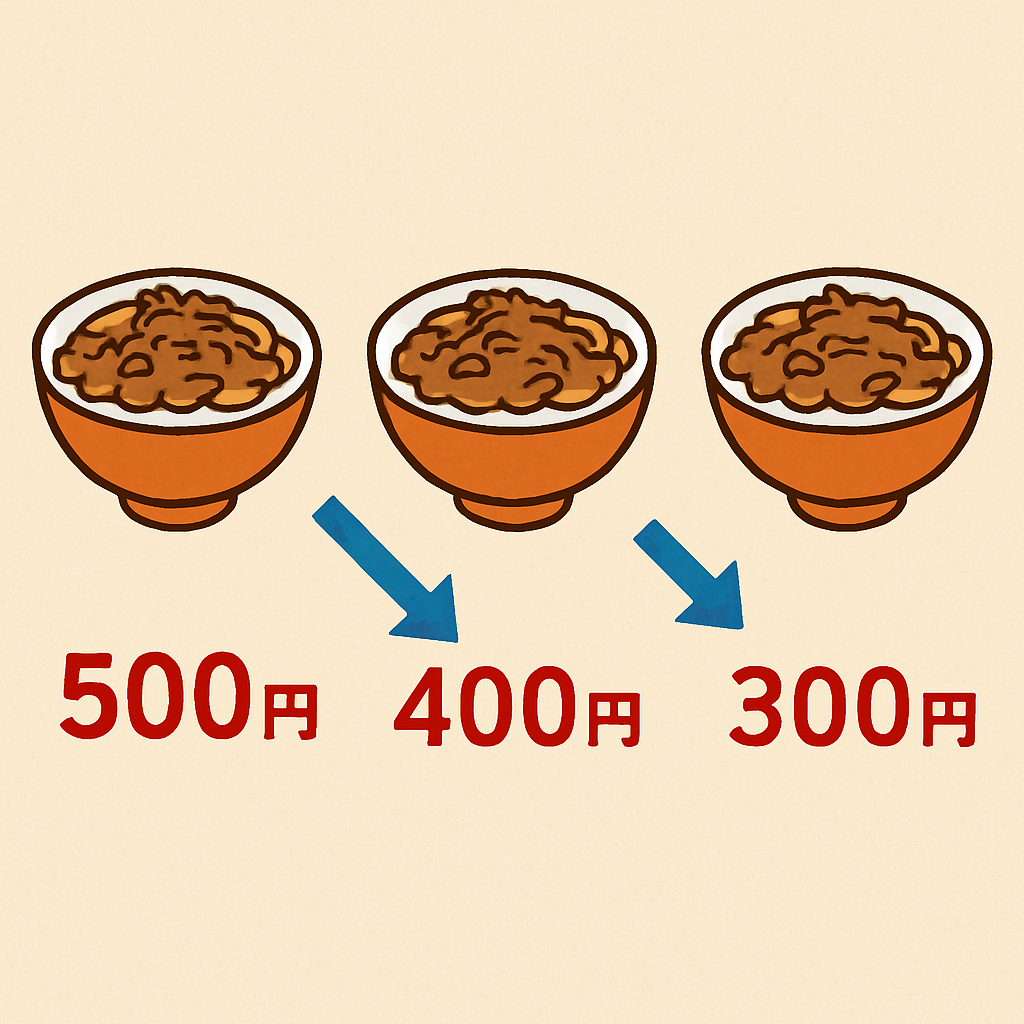

デフレーション(Deflation)とは、物価が全体的に下がる現象を指します。

例えば、以前500円だった牛丼が400円、そして300円に下がっていくようなケースです。

一見、物価が下がるのは消費者にとって良いことのように思えますが、

デフレが続くと企業の利益が減り、給料カットや失業が増えるリスクも高まります。

インフレとデフレが起きる理由

では、なぜインフレやデフレが起こるのでしょうか?

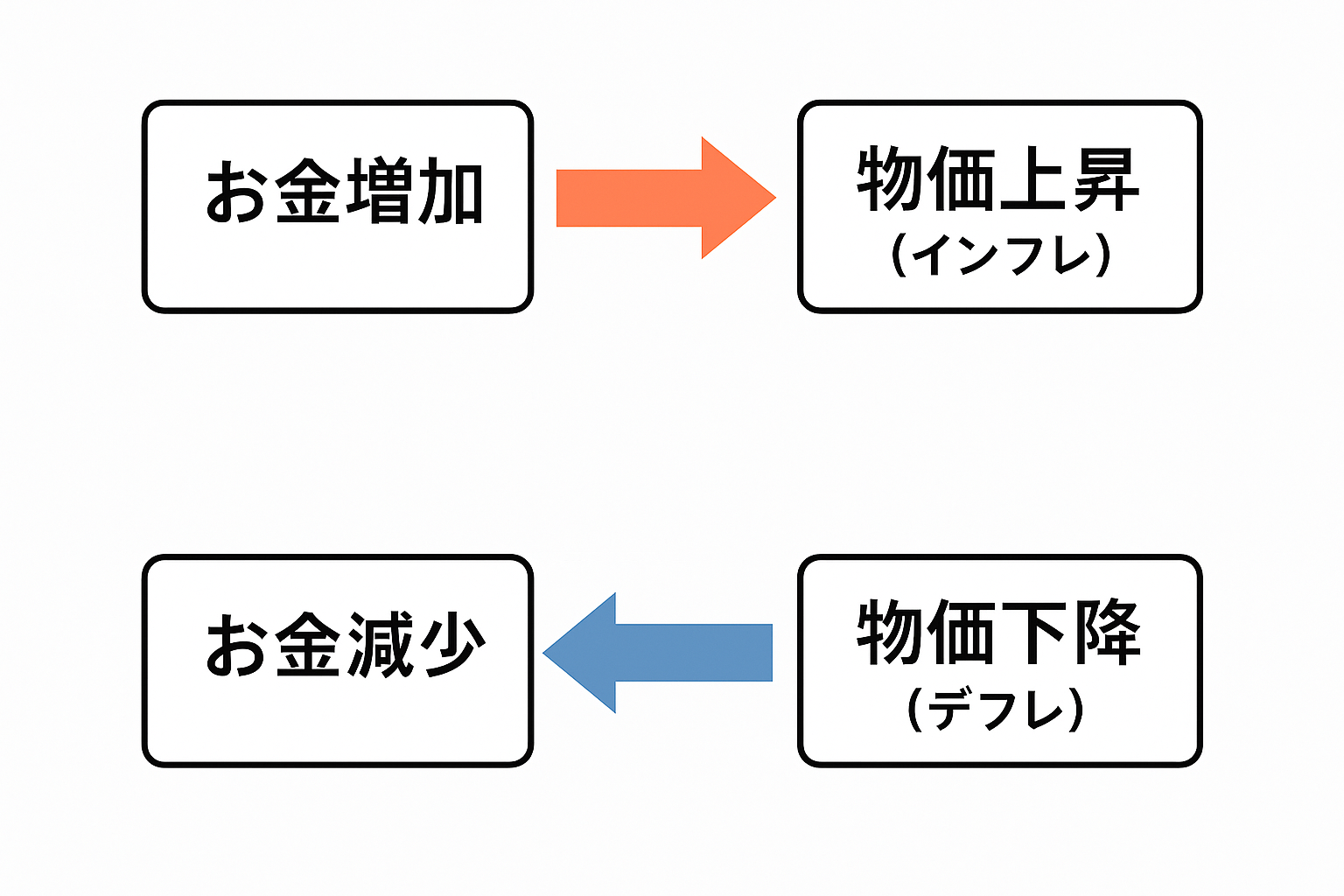

その背景には、「お金の量」と「モノの需要と供給」のバランスが関係しています。

- インフレが起こる理由:お金が市場に大量に出回る、または需要が供給を上回る

- デフレが起こる理由:消費が減り、供給が過剰になる

※この図は一般的な経済原則を示していますが、現実には、原材料高騰などにより、

物価上昇が先に起きるケース(コストプッシュ型インフレ)もあります。

インフレ・デフレが私たちに与える影響

インフレやデフレは、私たちの生活に直接影響を与えます。

インフレの場合

- 生活費が上昇する(例:日用品・食料品の値段が高くなる)

- 企業の売上が伸びれば、給料も上がる可能性がある

デフレの場合

- 物価が下がり、消費者にとっては一時的に有利

- ただし企業収益が悪化し、給料減少・雇用悪化のリスクも

ここまで、インフレとデフレの基本的な仕組みを見てきました。

しかし、現実の経済ではすべてが単純に「インフレ」か「デフレ」のどちらかで分類できるわけではありません。

インフレの状態であっても、状況によってはまったく異なる深刻な問題が発生することもあります。

ここからは、インフレ・デフレに関連する特別な現象についても学んでいきましょう。

インフレが進むと、物価がじわじわと上がっていくのが一般的ですが、

極端なケースでは、物価が異常なスピードで上昇し、日常生活が大きく混乱することもあります。

その代表的な例が、「ハイパーインフレ」と呼ばれる現象です。

ハイパーインフレ

ハイパーインフレとは、物価が異常なスピードで上昇する現象を指します。

通常のインフレでは、物価は年に数%程度、緩やかに上昇していきますが、

ハイパーインフレでは1日で物価が2倍、3倍に跳ね上がることもあり、

わずかな期間でお金の価値が急激に下がってしまいます。

【具体例】

たとえば、今日パン1個が100円だったのに、翌日には200円、さらに翌日には400円になる、というような状態です。

たった数日で、同じ商品を買うために必要な金額が何倍にも膨れ上がるのです。

なぜハイパーインフレが起こるのか?

ハイパーインフレが起こる最大の原因は、

お金の量が異常に増える一方で、モノやサービスの供給が追いつかないことです。

つまり、

- 市場に出回るお金が大量に増える

- しかしモノは増えていない、むしろ減っている

- すると、限られたモノを買うために人々がお金を競って使う

- 結果、「もっと高くてもいいから欲しい!」という心理が働き、物価が爆発的に上がる

要するに、

モノの希少性と、人々のお金余りが組み合わさることで、物の値段はどんどん吊り上がっていくのです。

ジンバブエのハイパーインフレ

ハイパーインフレの代表例が、2000年代後半に起きたジンバブエのケースです。

ジンバブエでは、農業政策の失敗、産業崩壊、政府による過剰な紙幣発行が重なり、

深刻な物不足と通貨の信用失墜が起こりました。

その結果、

- パン1個がかつては数十ジンバブエドルで買えたのに、

- ハイパーインフレ期にはパン1個=100億ジンバブエドル以上という異常な事態に。

日々物価が上がり続けたため、市民は朝と夕方で同じ商品の価格が何倍にもなってしまう世界に生きることになり、

最終的にはジンバブエ政府が自国通貨を放棄し、米ドルなど外貨への切り替えを余儀なくされました。

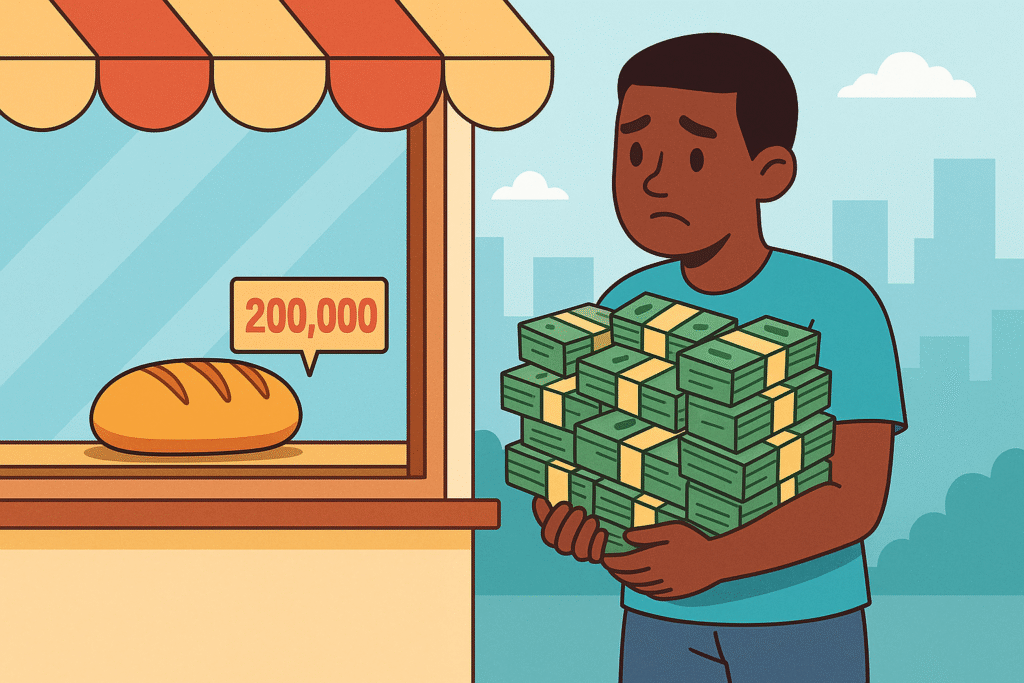

【図案】

- ジンバブエでパン1個を買うために大量の紙幣を抱えているイメージイラスト

通常、景気が悪いと物価も下がるものですが、

経済の中には「不況なのに物価が上がる」という、一見矛盾するような現象もあります。

これを「スタグフレーション」と呼び、特に深刻な経済問題となることがあります。

スタグフレーション

スタグフレーションとは、**景気の停滞(スタグネーション)と物価の上昇(インフレーション)**が同時に進行する現象を指します。

つまり、

- 経済は不況で、企業の売上も伸びない

- 失業者が増え、給料も下がる

- なのに、生活に必要なモノの値段はどんどん上がっていく

という非常に苦しい状況です。

通常、不景気のときは消費が減るため、物価も下がるのが自然な流れですが、

スタグフレーションでは、外部要因(例:原材料価格の高騰、エネルギー不足など)により、

コストだけが上がってしまうため、企業はやむを得ず商品の値段を引き上げることになります。

なぜスタグフレーションが起こるのか?

主な原因は、コストプッシュ型のインフレにあります。

つまり、

- 原油や食料品など、基礎的な物資の価格が急上昇する

- 企業はコスト増加分を価格に転嫁せざるを得ない

- でも景気は悪いので、企業の利益は伸びず、給料も増えない

この悪循環により、

物価だけが上がり、景気はさらに冷え込むという最悪の状態が続くのです。

過去のスタグフレーションの例

有名な事例は、1970年代に起きたオイルショック(第一次・第二次石油危機)です。

中東地域の紛争などをきっかけに、原油価格が急騰し、世界中でスタグフレーションが発生しました。

当時、

- 燃料費が高騰し

- 製品価格も上がり

- 一方で企業活動は縮小し、失業率も上昇

多くの国々で、経済政策の立て直しに苦しむ時代が続きました。

一般的に、インフレが進むと企業の売上も伸び、それに伴って給料も上がると考えられています。

しかし、現実にはインフレなのに給料が上がらないという苦しい状況が起きることもあります。

まさに今の日本がその典型例に近い状態です。

インフレでも給料が上がらない場合とは?

インフレとは、本来「経済が成長し、企業利益が増え、給料も上がる」という理想的な形で進むものです。

しかし今のように、

- 原材料価格や輸入コストが高騰

- 企業のコスト負担だけが増えている

場合には、企業は利益を確保するのが精一杯で、従業員の給料まで十分に回せない状況になります。

つまり、

- 生活に必要なモノやサービスの値段だけが上がる

- 収入(給料)はほとんど増えない ため、実質的な生活水準が下がってしまうのです。

この状態を特に「コストプッシュ型インフレ」と呼び、

景気が良くならないまま物価だけが上がるため、庶民の生活が厳しくなります。

現在の日本の状況

- 原油や食品、エネルギー価格の上昇

- 輸入物価の高騰(円安も影響)

- 一方、企業の内部留保は増えても賃金上昇は鈍い

このため、日本では「インフレなのに生活が楽にならない」と感じる人が多く、

景気回復への実感が持ちにくい状況が続いています。

インフレやデフレの極端な進行が、国家規模の経済破綻に至った例も、世界には数多く存在します。

ここでは、歴史に残る代表的な経済破綻のケースを見てみましょう。

過去に起きた経済破綻の例

歴史上、いくつかの国でインフレ・デフレを超えた深刻な経済破綻が起きています。

| 国名 | 事例 |

|---|---|

| ジンバブエ | ハイパーインフレにより物価が1日で何倍にも |

| アルゼンチン | 通貨暴落・国家デフォルト |

| ギリシャ | 財政破綻・緊縮財政と失業率急上昇 |

【図案】

- 世界地図にジンバブエ・アルゼンチン・ギリシャをマークするシンプルなマップ

インフレは一概に「悪いもの」とは限りません。

経済を活性化させる良いインフレもあれば、生活を圧迫する悪いインフレも存在します。

インフレの質についても理解しておきましょう。

良いインフレと悪いインフレ

良いインフレ

- 適度な物価上昇(年2%程度)

- 企業収益も上がり、給料も増える

- 経済全体が活性化する

悪いインフレ

- 物価だけが上がる

- 給料が上がらず生活が苦しくなる

- 景気後退と重なるとスタグフレーション化する

同様に、デフレもすべてが悪いわけではありません。

技術革新による自然な価格低下など、経済にプラスの影響を与えるデフレもあります。

良いデフレと悪いデフレの違いについても整理しておきましょう。

良いデフレと悪いデフレ

良いデフレ

- 技術革新による自然な価格下落(例:パソコン、スマホ)

- 消費者メリットが大きい

悪いデフレ

- 景気悪化に伴う価格下落

- 企業利益悪化→リストラ・倒産リスク増

まとめ

インフレとデフレは、単なる物価の上がり下がりだけではなく、

景気や雇用、生活費に大きな影響を及ぼします。

また、条件によっては「ハイパーインフレ」や「スタグフレーション」といった

さらに深刻な現象が発生することもあります。

ニュースを見るときは、「今は単なるインフレなのか、それともスタグフレーションの兆しなのか」

という視点を持ってみると、経済の動きがよりリアルに理解できるでしょう。